我在现场·光影流年丨20年,记录新疆人民改写“沙进人退”的历史

2016年初夏,我又一次来到新疆和田地区策勒县,采访当地石榴花节庆活动。采访完成后,我萌生了想去当年治沙前沿看看的想法。

我登上一个防风林带边的铁塔远眺,眼前的植被郁郁葱葱,望不到边。这就是当年的治沙前沿,昔日眼前的沙漠已经后退了十几公里。看着远处的田野和防风林带,二十多年前的景象在脑海中浮现……

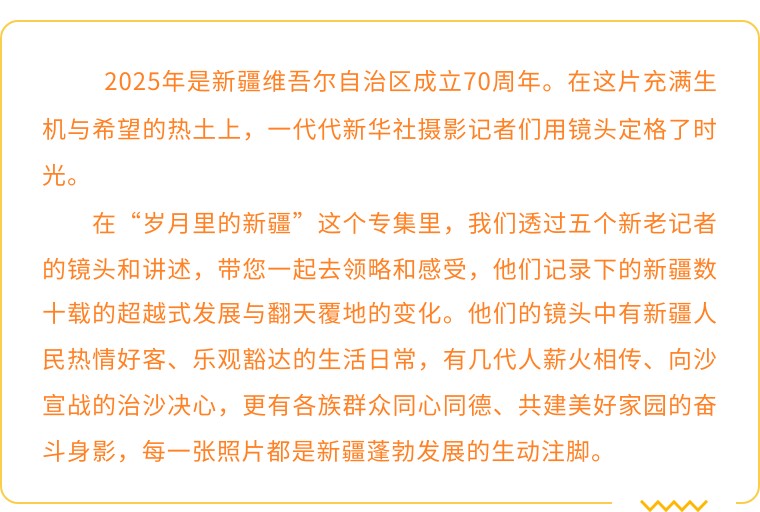

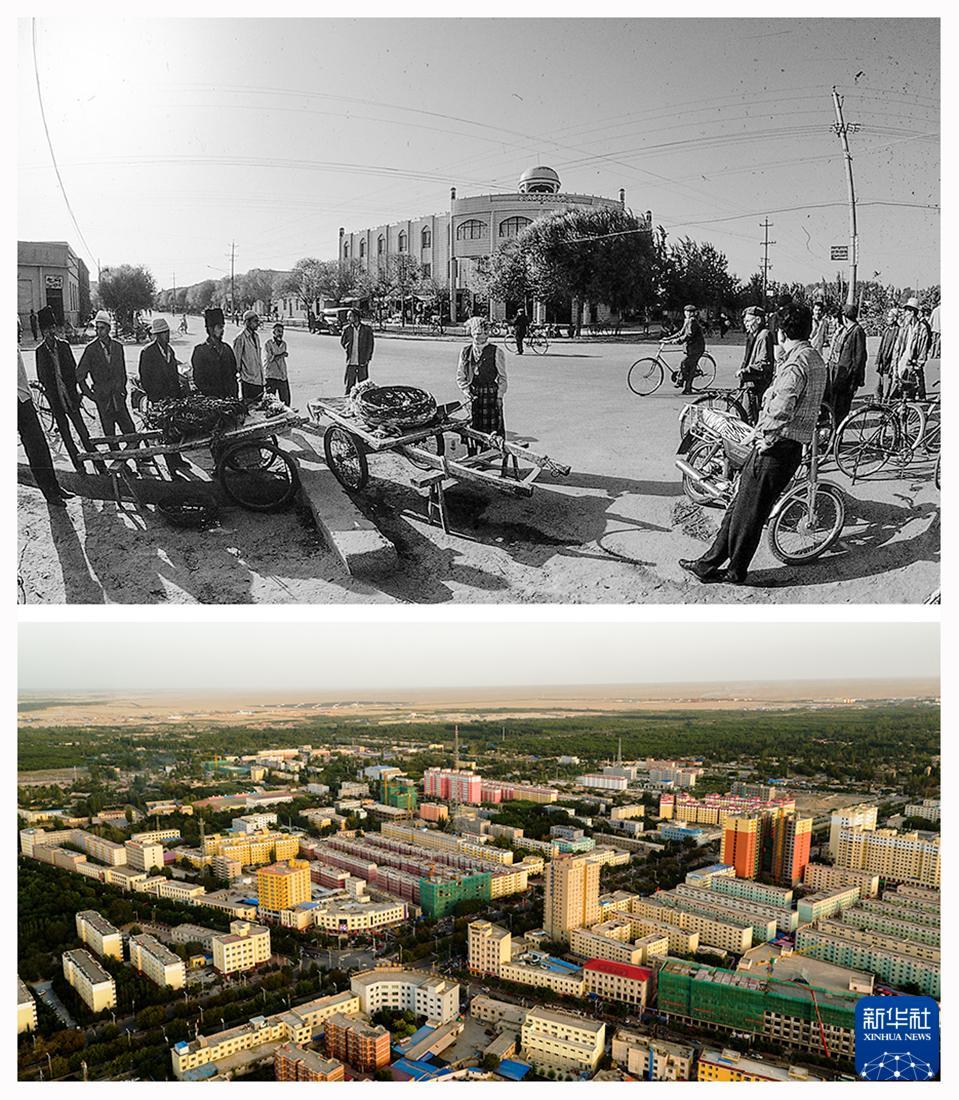

分别拍摄于1995年(上图)和2016年(下图)的策勒县。

策勒县位于新疆昆仑山北麓,塔克拉玛干沙漠南缘,由南部山区、平原绿洲和北部沙漠三大块构成。沙漠和戈壁将策勒县境内的绿洲切成了72块碎片,而这些零碎绿洲的总面积还不到全县面积的3%。策勒县城因风沙侵袭被迫3次搬迁。即使是晴朗的夏日,策勒县上空也是灰蒙蒙的。“风吹城跑,沙埋家园”是新疆策勒县老一辈人不堪回首的共同记忆。流沙吞噬了田园农舍,沙漠前沿绿洲上的人们不得已背井离乡。

上世纪七十年代末,流沙再次逼近策勒县城边缘,距离县城仅1.5公里。沙临城下,绿洲告急。为减轻风沙带来的危害,1983年,中科院新疆生态地理所在策勒县成立了沙漠研究站,与策勒县各族群众一起,举全县之力“收复”被黄沙吞噬的土地,保住县城绝不后撤。

新疆生物土壤沙漠研究所研究员、策勒沙漠研究试验站站长张鹤年(1995年9月16日发)。

1995年春天,一场强沙尘天气掠过塔里木盆地,我和同事来到策勒县。沙尘天气吹走了新铺的地膜,当地农民正抓紧时间,赶铺地膜补种棉花。我们采访小分队来到沙漠前沿,在中科院新疆生态地理所策勒治沙站,见到了张鹤年站长。他一身尘土,坐在沙包上,用不流利的维吾尔语和当地农民交流防风治沙的方法。

张鹤年站长带着我们来到沙漠前沿,介绍人工种植红柳治沙初步成果,走访沙漠前沿的人家,倾听老乡们讲述与沙漠抗争的历史。我举着相机,寻找不同的角度,拍摄策勒县治沙的初步成果和当地群众在沙漠土地上生活劳作的场景。

1997年9月,新华社赴新疆采访的小分队将策勒县治沙列为重点选题。我拍摄了各族群众重返曾经失去的家园,在治沙前沿继续植树造林的情景,见证了策勒人与科研人员一道与流沙抗争取得的初步成果。

在之后的近20年里,只要去和田地区采访,我多半会到策勒县走一走,采访当地社会经济发展。2016年初夏,我找出了历年采访策勒治沙的图片资料,把部分底片资料转化成数字照片。当年十月,正是策勒县石榴火红成熟的季节,我再次来到策勒县曾经治沙前沿的村庄,采访拍摄了人们金秋收获的喜悦,寻找当年我曾经采访过的那些普通农民。在乡亲们认真的辨认下,找到了多名我当年采访过的对象。

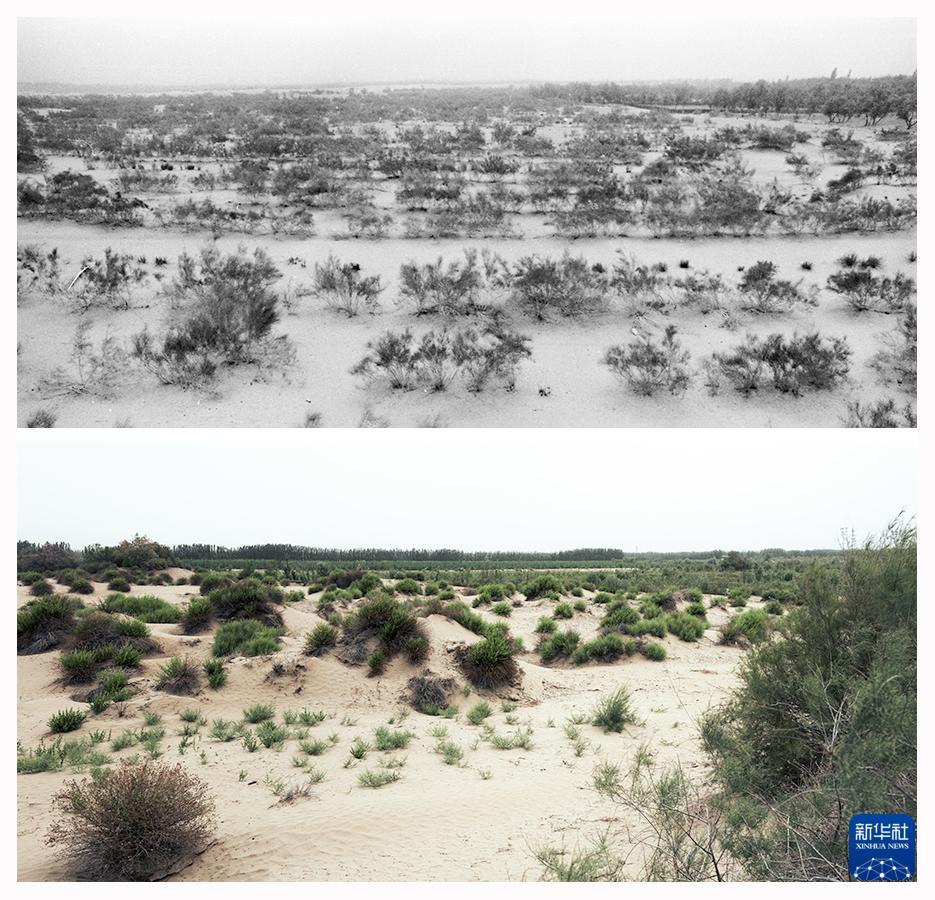

策勒县策勒乡托帕村农民托乎提肉孜·巴拉提(左图:拍摄于1995年,右图:拍摄于2016年)

2016年10月,看到当年治沙照片中自己一脸愁容时,托乎提肉孜笑了。他告诉我:“我家承包的沙地现今都是石榴树,树下种了小麦,我们家一年收入都靠它了。”他让老伴拿出一盘火红的石榴送给我,我一再谢绝后,老人风趣地说:“1995年我还是村里的壮劳力,现在60岁了胡子都花白了,但是沙子挡住了。”

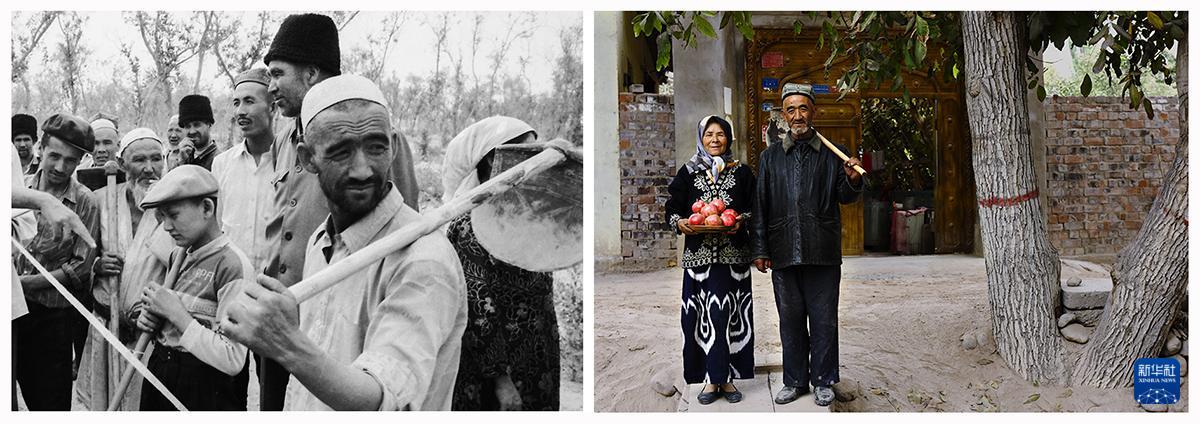

策勒乡托帕村的农民买买提明·玉素甫(上图:摄于1995年,下图:摄于2016年)

2016年10月,在一排新建的安居房前,我又见到了买买提明·玉素甫,给他看了老照片。老人说:“我现在老了,72岁了。”我环视着四周问他:“这是你的家吗?”老人站在院门前说:“就在这里。1995年的红柳把子的房子早拆了,政府补助盖起了新房子,远处的沙山没有了,现在都种上石榴树和核桃树了。”

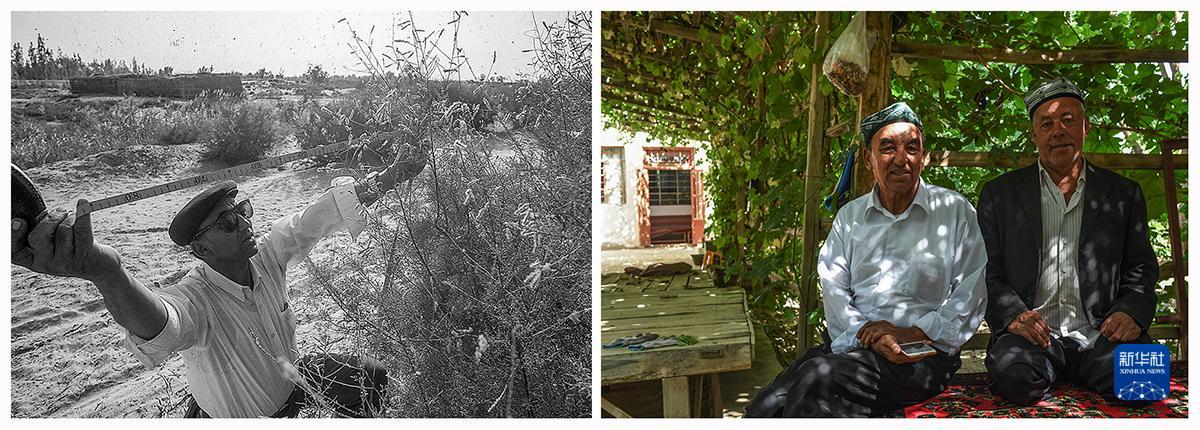

左图:1995年,阿不都在丈量沙漠前沿红柳生长情况;右图:2016年,退休后的阿不都(左)在绿树环抱的庭院里。时任策勒县林业局局长阿不都·热合曼感慨万千:“在风沙面前,策勒人已三度退让,而风沙还在步步紧逼。后面是昆仑山,我们已再无退路;只有奋起向风沙宣战。多年过去,我们终于在不断进逼的黄沙面前站稳了脚跟。”

左图:1990年9月,策勒乡托帕村的农民艾尼巴尔汗(中)和乡亲们一起在风沙前沿参加防风治沙劳动,身后的农田和果林,是她们艰辛付出收获的成果;右图:2016年10月,艾尼巴尔汗(左四)和乡亲们在林地前合影。

左图:2005年8月,准备改造庭院的策勒乡托帕村农民吐尔逊·热介甫正在规划着在庭院内外多种些树。右图:2016年10月,78岁的吐尔逊(左二)和乡亲们坐在电动三轮车上,去乡里赶巴扎。乡村道路两边茂密的林木,挡住沙尘,投下凉荫。

特殊的自然地理条件,决定了策勒县的发展史。这是一部人与沙漠共存的奋斗史,经过数十年的沙漠治理,策勒县的治沙成果举世瞩目。结束了这次采访,我内心多了一份开心和愉悦。

科技赋能正在改写治沙规则,策勒县引进的智能种植机器人,每天可在高温风沙中精准栽种15亩罗布麻,成活率比人工提升27%。2024年11月28日,全长3046公里的环塔克拉玛干沙漠绿色阻沙防护带实现锁边合龙,标志着全球最长环沙漠生态屏障正式形成。

这是2025年8月6日拍摄的新疆昆仑山景区一景。新华社记者 王菲 摄

在新疆阿克苏地区拜城县塔里木河干流生态综合治理项目区拍摄的万亩人工草场(2025年4月12日摄)。新华社记者 丁磊 摄

这是2025年8月6日拍摄的拉里昆国家湿地公园。近年来,新疆通过退耕还湿、生态补水、修建沙漠缓冲带等系列修复措施,湿地保护成效显著。新华社记者 周佳谊 摄

作为一名新华社记者,用20年的时间去记录一个地方的发展变迁,记录新疆人民改写“沙进人退”的历史,亲历他们生活的巨变,我深感荣幸,也算是给自己几十年的记者生涯画上一个圆满的句号。

上图:1990年拍摄的策勒县城,下图:2016年拍摄的策勒县城。

照片、讲述:沈桥

采访:王菲

本期主持:吕帅