铸牢中华民族共同体意识丨新疆马文化书写中华民族共同体史诗

在历史的长河中,新疆马文化所展现的不仅是一部祖国统一的戍边史,更是中华民族交往交流交融的壮丽史诗。作为中华马文化的重要组成部分,它连接古今脉络,生动诠释了新疆与中原的深度互通,彰显了中华文明内部各民族文化相互依存、共生共荣的紧密联系。

● 玛迪娜·居马力甫 / 文

从“一马当先”的进取姿态,到“马到成功”的顺遂祈愿,再到“龙马精神”的昂扬气象,马在中华文化中早已超越动物本身,成为富含人文底蕴的文化符号。回溯中华民族数千年文明进程,马作为赋予人类前行力量的重要伙伴,长期与人类社会发展相伴,深刻参与历史。新疆马文化正是这一宏大叙事中的璀璨篇章,其萌芽与繁盛深深植根于中华文化的沃土,是中华文明多元一体格局的生动体现。

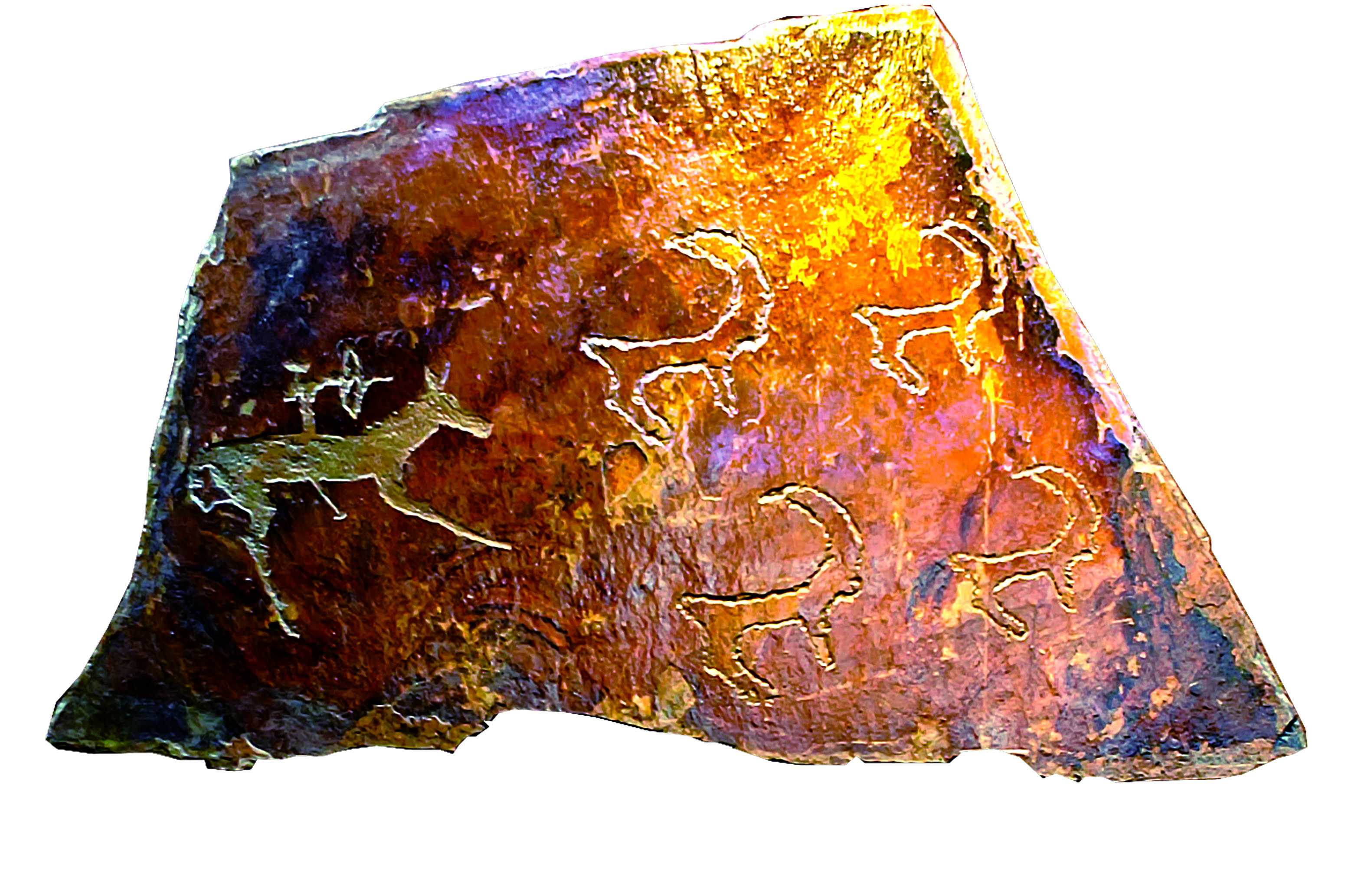

昭苏县阿合牙孜沟的骑马狩猎岩画(局部)。李林淼摄

从“大一统”格局的国家叙事角度来看,马文化始终与历代王朝对军事力量的重视、对边疆安全的关注紧密关联。“马者,甲兵之本,国之大用。”在古代中国,马匹向来被视作军事力量的核心构成。先秦时期,战车曾是战场的主导,但自赵武灵王推行胡服骑射后,更机动灵活的骑兵逐渐成为作战主力,战争方式由此发生深刻变革。当时中原地区的马匹,虽具备耐劳特性,却因体型偏小、奔跑速度有限,难以满足军事快速作战的需求,而新疆地区马的引入恰好弥补了这一短板。

新疆是中国传统养马大区,有哈萨克马、焉耆马、巴里坤马、柯尔克孜马4个地方原始品种,以及伊犁马、伊吾马两个育成品种。以伊犁马为例,其前身是被汉武帝称为“天马”“西极马”的乌孙马,源自“铁马千群,朱旗万里”的伊犁河流域。《史记》记载:“乌孙多马,其富人至有四五千匹马。”张骞出使西域后,乌孙向汉朝进献马匹。据《史记·大宛列传》记载,汉武帝曾以《易》书卜问,得“神马当从西北来”的兆示,遂将乌孙所献良马赐名“天马”,后来汗血宝马(大宛马)引入,乌孙马更名为“西极马”,“天马”称号则由大宛马继承。

乌孙马的引入,不仅标志着中原与新疆马匹交流的开始,也因其军事价值,对汉武帝经略西域意义重大。乌孙马因其体形优美、挽乘皆宜、力速兼优,成为汉武帝时期军事力量的重要组成部分。在与匈奴的战争中,它们发挥了重要作用,与其他引进的西域马一同赢得朝野称颂。与此同时,包括乌孙马在内的西域马被带入中原之后,中原的马种得到了显著的改良。从出土的汉代雕塑来看,马的形象与此前有了很大不同,形体变得更加高大。此外,居延汉简等史料记载了汉代民间互市交易西域良马的情况。这不仅改良了中原的马种,也使西北游牧民族的先进牧养技术传入中原,推动了中原马匹养殖技术的进步。

这种基于军事需求的良马输入与马政建设模式,在后续王朝中得以延续和发展。自汉代起,新疆地区向中原王朝持续输入良马的历程延续了两千余年。唐代随着大一统政权巩固,诸国积极赴长安朝贡,史载“万国来朝”“职贡不绝”,大量贡使经丝绸之路抵达长安,向唐廷进献了众多良马。至清代,清廷在新疆多地大力推行马政,建立多处马场培育良马以供军需——例如乾隆年间,便在伊犁昭苏兴办马镇、设立马场,使新疆地区成为除东北、华北之外的关键马政区域。

清代自康熙起多次用兵西北,战事的胜利与完善的军需补给直接相关,而马政建设有效保障了军事、屯田等需求,不仅对中国军事、交通、信息传递、物资流通及人员交流等方面产生深远影响,更促进了新疆地区社会发展、稳定了边疆安全,成为清政府经营新疆地区的重要支撑。

重视马政、将马之力量与国家民族命运紧密相连的传统,得到了赓续与弘扬。新疆伊犁昭苏军马场(现昭苏马场)作为中国著名的军马基地之一,持续培育和优化了伊犁马等优良品种。其中最为人称道的是,1977年,昭苏马场无偿捐献了3000匹伊犁马参与唐山大地震的灾后重建工作,谱写了“万里送军马,军民情谊深”的感人事迹。

新疆作为古丝绸之路的核心地带,马匹是连接中原与新疆不可或缺的交通与贸易载体。“绢马互市”“茶马贸易”等活动不仅流通了商品,更促进了文化互鉴。典型如唐朝与回鹘的贸易:中原饮茶之风北传,回鹘则以大量马匹换取茶叶,形成“大驱名马市茶而归”的盛况。这些回鹘马因体型小巧、耐力强而广受欢迎,除用作军马、驿马外,也用于宫廷游乐(如马球),尤其深受唐朝上层女子喜爱。这一风气延续至五代,在后蜀花蕊夫人的诗作中亦有记载。这充分体现了马在促进经济往来与文化融合中的关键作用。

新疆地区的马不仅作为实物促进了经济文化的交流,在中国艺术文化创作中也占据着不可或缺的地位,作为艺术形象,成为各民族文化交流与融合的另一种生动写照。在和田丹丹乌里克佛教遗址发掘的唐代木版画中,周身布满花斑的西域马形象,与北宋画家李公麟《五马图》描绘的于阗花马相吻合。北京大学林梅村教授推测,这些花马很可能是李白、杜甫诗歌中吟咏的“五花马”。李公麟笔下的于阗花马成为后世艺术典范,明末刺绣工艺家韩希孟的顾绣作品中,依然可见其生动遗韵。新疆地区的马所见证的文化互鉴远非单向。吐鲁番阿斯塔那188号墓出土的《彩绘牧马图》,其绘画风格明显受中原画风影响,马被刻画得膘肥厚重,肉多筋少。这些跨越时空的艺术呈现,有力印证了新疆与中原文化彼此浸润、相互塑造的生动过程。

游客在昭苏县天马博物馆了解马文化。李林淼摄

在历史的长河中,新疆马文化所展现的不仅是一部祖国统一的戍边史,更是中华民族交往交流交融的壮丽史诗。作为中华马文化的重要组成部分,它连接古今脉络,生动诠释了新疆与中原的深度互通,彰显了中华文明内部各民族文化相互依存、共生共荣的紧密联系。而始于1992年的昭苏“天马节”,正是这份厚重底蕴在新时代的璀璨绽放。它以万马奔腾的壮阔画卷和丰富多彩的赛马、民俗活动,将马文化转化为各族群众共庆共享的文化盛宴,生动实践着以文旅发展增进民族团结、铸牢中华民族共同体意识的时代使命。这种跨越时空的文化互动,不仅丰富了中华文化的博大内涵,增强了中华民族的文化自信,更以骏马奔腾的“龙马精神”,深刻诠释了中华民族共同体生生不息、一往无前的磅礴力量。 (作者单位:新疆社会科学院历史研究院)